Neben vielen Ehrungen und Preisen wurde Hannah Arendt im Jahre 1959 mit dem Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg ausgezeichnet. In ihrer Rede mit dem Titel „Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten“, die sie am 28. September 1959 bei der Entgegennahme des Preises hielt, vertrat Arendt die Ansicht, Kritik sei stets das Begreifen und Beurteilen im Interesse der Welt, woraus gleichwohl niemals eine Weltanschauung werden könne, „die sich auf eine mögliche Perspektive festgelegt hat“.

|

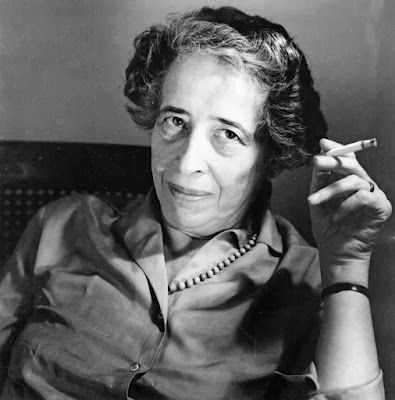

| Hannah Arendt |

Statt „Geschichtsbesessenheit“ und „Ideologieverschworenheit“ sieht Arendt das Ziel und die Aufgabe der Menschen darin, das freie Denken, mit Intelligenz, Tiefsinn und Mut, „ohne das Gebäude der Tradition“, zu wagen. Eine absolute Wahrheit existiere nicht, da sie sich im Austausch mit anderen sofort in eine „Meinung unter Meinungen“ verwandle und Teil des unendlichen Gesprächs der Menschen sei, in einem Raum, wo es viele Stimmen gibt. Jede einseitige Wahrheit, die auf nur einer Meinung beruht, sei „unmenschlich“.

Im letzten Teil ihrer Rede konkretisiert Arendt ihre Vorstellung von Menschlichkeit am Beispiel der Freundschaft. Schon in der Antike galt die Auffassung, „dass ein menschliches Leben nichts weniger entbehren könne als Freunde, ha dass ein Leben ohne Freunde nicht eigentlich lebenswert sei.“ Man dürfe allerdings nicht den Fehler machen, „in der Freundschaft ausschließlich ein Phänomen der Intimität zu sehen, in der die Freund unbehelligt von der Welt und ihren Ansprüchen einander die Seelen öffnen.“

Hannah Arendt erinnert daher im Rückgriff auf Aristoteles an die politische Relevanz der Freundschaft, demzufolge „die philia, die Freundschaft zwischen den Bürgern, eines der Grunderfordernisse des gesunden Gemeinwesens sei.“

So mag es auch nicht verwundern, dass für die Griechen, „das eigentliche Wesen der Freundschaft im Gespräch“ lag, und „das dauernde Miteinander-Sprechen“ erst die Bürger zu einer Polis vereinige.“

„Im Gespräch manifestiert sich die politische Bedeutung der Freundschaft und der ihr eigentümlichen Menschlichkeit, weil dies Gespräch (im Unterschied zu den Gesprächen der Intimität, in welchen individuelle Seelen über sich selbst sprechen), so sehr es von der Freude an der Anwesenheit des Freundes durchdrungen sein mag, der gemeinsamen Welt gilt, die in einem ganz präzisen Sinne unmenschlich bleibt, wenn sie nicht dauernd von Menschen besprochen wird.

Denn menschlich ist die Welt nicht schon darum, weil sie von Menschen hergestellt ist, und sie wird auch nicht schon dadurch menschlich, dass in ihr die menschliche Stimme ertönt, sondern erst, wenn sie Gegenstand des Gespräches geworden ist.“

|

| Die Welt wird nur menschlich, wenn sie Gegenstand des Gespräches geworden ist. |

Darin liegt Arendt zufolge die Macht des Gespräches: „Was nicht Gegenstand des Gespräches werden kann, mag erhaben oder furchtbar oder unheimlich sein, es mag auch eine Menschenstimme finden, durch die es in die Welt hineintönt; menschlich gerade ist es nicht. Erst indem wir darüber sprechen, vermenschlichen wir, was in der Welt ist, wie das, was in unserem eigenen Inneren vorgeht, und in diesem Sprechen lernen wir, menschlich zu sein.“

Diese Form der Menschlichkeit bezeichneten die Griechen mit dem Begriff philanthropia, „eine `Liebe zu den Menschen´, die sich darin erweist, dass man bereit ist, die Welt mit ihnen zu teilen. In der römischen humanitas habe die griechische Philanthropie zwar manche Änderung erfahren – u.a., dass Menschen verschiedener Herkunft und Abstammung das römische Bürgerrecht erhalten und so in das Gespräch zwischen Römern über die Welt und das Leben aufgenommen wurden -, aber der politische Hintergrund der griechischen Philanthropie blieb auch der römischen humanitas erhalten.

Zitate aus: Hannah Arendt: Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Rede am 28. September 1959 bei der Entgegennahme des Lessing-Preises der Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg 1999 (EVA)